Martedì 29 marzo 2022, presso la Sala del Cenacolo – Camera dei Deputati, si è tenuta una Tavola Rotonda sul consumo del suolo provocato dalle cosiddette energie pulite, organizzata da L’Altritalia Ambiente insieme al CNBA, a cui hanno partecipato illustri ospiti: 4 parlamentari, Manfredi Potenti, Vittorio Sgarbi, Andrea De Maria e Tullio Patassini, l’ex ministro ai trasporti Alessandro Bianchi, il vicepresidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena, i dirigenti del CNBA, rappresentanti della FAO, dell’ISPRA, del politecnico di Milano e ovviamente de L’Altritalia Ambiente

Roma. Venti tonnellate di derrate alimentari in meno per ogni ettaro adibito ad agrifotovoltaico, sufficienti ad alimentare in media 657 persone in un anno, considerato che ogni italiano consuma circa 160 chili annui tra cereali, frutta e verdura. È quanto emerge dalla Tavola Rotonda sul “Consumo del suolo nell’epoca della Transizione Ecologica” tenutasi lo scorso 29 marzo 2022 presso la Camera dei Deputati – Sala del Cenacolo, organizzata da L’Altritalia Ambiente e il CNBA (Coordinamento Nazionale Biologi Ambientali), organo interno dell’ONB (Ordine Nazionale dei Biologi).

Al convegno sono intervenuti politici, ambientalisti, tecnici ambientali, giuristi, urbanisti nonché rappresentanti dell’ISPRA e della FAO. Si al fotovoltaico ma in alto, non nei campi agricoli da cui proviene il nostro cibo, soprattutto in un momento storico che, a causa della situazione internazionale, c’è il rischio di interruzione delle forniture di grano dall’est Europa. Autostrade, ferrovie, capannoni industriali e centri urbani privi di valore architettonico, è in questi luoghi che dovrebbero essere installati tali impianti.

Al convegno sono intervenuti politici, ambientalisti, tecnici ambientali, giuristi, urbanisti nonché rappresentanti dell’ISPRA e della FAO. Si al fotovoltaico ma in alto, non nei campi agricoli da cui proviene il nostro cibo, soprattutto in un momento storico che, a causa della situazione internazionale, c’è il rischio di interruzione delle forniture di grano dall’est Europa. Autostrade, ferrovie, capannoni industriali e centri urbani privi di valore architettonico, è in questi luoghi che dovrebbero essere installati tali impianti.

Su tale posizione c’è stata ampia convergenza di tutti gli intervenuti. Di seguito l’intervento di tutti i relatori. Il primo a prendere parola è stato Renato Narciso, segretario generale de L’Altritalia Ambiente, secondo cui “Non è possibile sottrarre suolo alle coltivazioni agricole quando l’Italia importa il 38% del suo fabbisogno alimentare e le bellezze paesaggistiche sono un’attrazione insostituibile per il turismo. Bisogna smettere di credere alle favole e parlare di energia pulita. L’energia non è mai pulita, non è mai abbondante e non è mai a buon mercato”.

“Chi afferma il contrario non sa di cosa parla o mente sapendo di mentire. Sfregi di tipo paesaggistico e ambientale non possono essere tollerati ma soprattutto, c’è bisogno di una seria informazione, specialmente da parte della TV pubblica, senza cadere nella retorica, senza far intravedere facili e pericolose scorciatoie e senza fare panegirico quando si parla di impianti ad altissimo impatto ambientale”.

Il segretario generale de L’Altritalia Ambiente Renato Narciso

Manfredi Potenti, segretario della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse collegati “Bisogna andare oltre il ‘romanticismo ambientale’ dei cosiddetti ‘intellettuali urbani’ pronti ad accettare ciecamente qualunque alternativa. Il consumo del suolo è una questione fondamentale e il nostro Paese non può ritornare a una situazione pre rivoluzione cementizia. Secondo dati Ispra nel 2020 in Italia si sono persi 60 km quadrati di suolo, 15 ettari al giorno 2 metri quadrati al secondo. I territori sottratti allo sfruttamento agricolo hanno un costo di 3 miliardi di euro l’anno ed entro il 2030 si arriverà a 100 miliardi. Ci sono circa 700 chilometri quadrati di tetti utilizzabili come appoggio per installazione di pannelli fotovoltaici. Attendiamo una Legge nazionale sul consumo del suolo ma non ancora è stato concretizzato un piano nazionale. Il testo del decreto bollette, il 17/22 parla di misure legate agli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, ed è vero che si pone un limite del 10% dell’area aziendale agricola che si può sfruttare ma, è vero anche che tali incentivi possono essere estesi a impianti che prima non potevano accedervi, come impianti su pali o rotanti.

C’è infine da aggiungere che nei procedimenti autorizzativi le Valutazioni di impatto ambientale (VIA) con l’entrata in vigore del testo le autorità competenti in materia paesaggistica dovranno per obbligo essere consultate ma il loro parere non sarà vincolante per quanto concerne gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili.

Il deputato Manfredi Potenti

Alberto Spanò, membro del consiglio nazionale dell’ONB che portando i saluti del presidente Vincenzo D’Anna “Ascoltando le parole dell’onorevole Potenti comprendo ancor di più la gravità della situazione e ancor di più voglio sottolineare la centralità della figura del biologo ambientale. A tele scopo stiamo promuovendo un’azione normativa – legislativa per creare un albo specifico per i biologi ambientali che a tal scopo dovranno avere documentate competenze. A dire il vero dovremmo avere 3 elenchi per i biologi, quello dei biologi generali, quello per i biologi nutrizionisti e quello, appunto, per i biologi ambientali, affinché possano ricoprire ruoli più incisivi e concreti nella gestione delle problematiche ambientali. In Italia è mancato per decenni un adeguato presidio di professionisti ambientali”.

In foto, seduto al posto del presidente Vincenzo D’Anna, Alberto Spanò, membro del consiglio nazionale dell’ONB

Maria Sorrentino, responsabile organizzativo della comunicazione del CNBA: “Porto i saluti del presidente Franco Scicchitano, del vicepresidente Maurizio Durini e dei responsabili del comitato tecnico scientifico Antonio Feola e Giuliano Russini e ricordo brevemente cosa sia il CNBA. Il CNBA è un organo interno dell’ONB creato con delibera del 21 aprile 2021 allo scopo di dare un’unica voce a una categoria che è nata agli inizi dello scorso secolo e di riunire tutte le figure professionali in cui il biologo ambientale si specializza. In appena un anno di vita il CNBA ha promosso corsi per la formazione dei biologo neolaureati e non. Inoltre ha siglato partnership con l’associazione nazionale consorzi bonifica e con la FAO”.

Marcello Collovà, membro del CNBA “Il biologo ambientale è una figura un po’ controversa che a volte non ritroviamo rappresentato nella giusta misura nella pubblica amministrazione. Vorrei invitarvi a riflettere su cosa faccia effettivamente il biologo ambientale nella quotidianità e nel suo lavoro giornaliero. E finché questa sua professionalità non sarà riconosciuta né dalle istituzioni né dalle pubbliche amministrazioni, tenderà sempre a essere sostituito da altre figure professionali che sono entrate in quell’ambito che competeva ai biologi. I biologi ambientali dovrebbero far parte di un team multidisciplinare poiché non è ben definito in quest’ambiente di coloro che lavorano in ambito urbano e periurbano. Ma quali sono realmente le competenze dei biologi ambientali? Se si va a leggere il vademecum che l’ONB ha stillato, o meglio l’albero degli ambiti professionali che ha elaborato, vediamo emergere ben 20 rami lavorativi che a loro volta ‘gemmano’ in 120 ambiti professionali tra cui zoologi, biologi marini, etologi, botanici, entomologi, ecologi, che si occupano dell’analisi delle acque, del suolo, della terra etc. Tale professione non nasce certo oggi ma risale al ‘700 con Linneo che iniziava ad analizzare e catalogare specie vegetali ed animali. In un’epoca in cui la specie umana è in forte crescita e le specie animali e vegetali, sono invece in diminuzione e si assiste a un depauperamento delle risorse naturali, il biologo ambientale deve essere una figura professionale che dovrà supportare cittadini e imprese nell’ottica di un futuro sostenibile. Il biologo deve porsi come un eccellenza professionale per ricoprire il delicato ruolo che andrà a svolgere.

Marcello Collovà, membro del CNBA

In collegamento da Bruxelles Andrea De Maria, segretario di presidenza della Camera dei Deputati e membro della commissione politiche dell’Unione Europea: “Saluto brevemente tutti poiché sono impegnato in commissione al parlamento europeo, vi ringrazio per l’impegno e per il lavoro che mettete in campo visto che ragionate su come realizzare la transizione ecologica e di come tenere insieme la qualità dell’ambiente e la difesa del territorio con il grande tema delle energie rinnovabili. E ho sentito anche che ci si confronta anche su nuove figure professionali. Sono tematiche molto importanti e anche molto attuali, per cui sono davvero contento che affrontiate tali argomenti. L’Italia è in sintonia con gli obiettivi dell’Ue che già prima della pandemia aveva fissato per il 2030 la data di riferimento la promozione delle energie rinnovabili. In mezzo c’è stata la pandemia che ha portato alla luce 2 grandi temi, la capacità dell’Ue come forse non ci aspettavamo di portare in campo 2 grandi temi, come l’acquisto condiviso dei vaccini o il sostegno della BCE ai debiti sovrani e poi la grande sfida del PNRR che ha il grande obiettivo della transizione ecologica puntando appunto sulle energie rinnovabili. Tale sfida diventa ancora più significativa alla luce del recente contesto internazionale visto che si punta all’indipendenza energetica del Paese fino al completamento della transizione nel 2050 e già tra il 2030 e il 2035 dovremmo raggiungere l’obiettivo di raggiungere il 60-65% di energia derivante dalle rinnovabili. Su tale argomento dovremmo confrontarci a proposito delle procedure autorizzative che dovrebbero essere semplificate cercando di tenere in considerazione la tutela del paesaggio e dell’ambiente”.

Interviene poi sempre on line anche Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale: “Sono ben lieto di fare un breve intervento a questo importantissimo convegno che esalto e sottoscrivo con tutto il mio animo visto che il problema ambientale è un problema numero uno da 60 anni per tutta l’umanità. Sono stato alla Corte Costituzionale per 9 anni e non ho mai lasciato gli la Costituzione nei miei studi successivi poiché vedo in essa uno scrigno di ricchezza enorme dal punto di vista dell’azione legislativa ma anche giurisdizionale che bisogna che bisogna fare per difendere l’uomo, lo sviluppo della persona umana, il progresso materiale e spirituale della società, che sono i fini costituzionali espressi nella parte prima della Costituzione. Vorrei partire da un concetto generale, e cioè che l’uomo deve sentirsi parte del tutto, concetto ben noto ai romani e su questo si costruì la grandezza di Roma, mentre ne abbiamo perso il senso a causa della cultura borghese alla quale si è agganciata in modo violento la cultura neoliberista che, a mio avviso, è una non cultura in quanto legalizza l’egoismo e gli aspetti negativi del terribile diritto (cit. Cesare Beccaria) della proprietà privata. L’uomo deve sentirsi innanzitutto parte dell’universo, quindi in una posizione biocentrica e poi parte della comunità umana in una concezione anche antropocentrica, nel senso che la vita dell’uomo deve esser vista nell’ambito della vita dell’universo. Per capir bene la funzione del suolo, bisogna porre la relazione tra uomo e suolo nel quadro appena descritto, cioè l’uomo parte dell’universo e di una comunità politica, lo Stato parte della comunità nella quale viviamo, come si pone di fronte al suolo, la prima relazione che ha l’uomo è con la terra, è una relazione terrestre, è il primo rapporto giuridico che nasce, perché ogni comunità politica non può esistere se non ha un territorio un popolo e non ha la sovranità per dirigere la vita civile. Il suolo è quello che rientra in un concetto più ampio di territorio e quindi è un elemento costitutivo della comunità ed ha una grande rilevanza sotto il profilo costituzionale ed è elemento costitutivo della comunità. Senza il suolo che è un elemento vivo e che dà la vita alle piante, agli animali e all’uomo, non solo ha una funzione economico sociale, cioè rivolta agli interessi dell’uomo ma, nell’ambito del rapporto uomo-universo, ha anche una funzione ambientale, quindi il suolo che elemento costitutivo della comunità repubblicana va a rivestire una doppia funzione, antropocentrica, nel senso che è rivolto alla vita dell’uomo, che si inserisce in una visione biocentrica nel senso della vita universale. Sotto questo profilo ci chiediamo quale sia la posizione del suolo: l’ambiente e il territorio sono facce della stessa medaglia e si inseriscono innanzitutto nei principi fondamentali, soprattutto nell’art.9 come appena completato dalla modifica degli artt. 9 e 41 della costituzione. Secondo l’art 9, rientrano nei principi fondamentali, quindi negli elementi costitutivi della Repubblica vi troviamo il paesaggio, il patrimonio storico-artistico, l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi della nazione, nonché l’obbligo del legislatore alla tutela degli animali. Quindi la nostra Costituzione nata su un principio fortemente antropocentrico si allarga ora in una visione anche biocentrica, cioè l’antropocentrismo deve esser visto nell’ottica più ampia del biocentrismo. In questa visione bisogna tener conto dal punto di vista giuridico, e vengo al nocciolo della questione, che emerge come il suolo sia elemento costitutivo della Repubblica dunque è un principio fondamentale scritto nell’art. 9 della Costituzione, dunque esso è proprietà collettiva demaniale del popolo sovrano, non si tocca! E se parte del suolo è caduta in proprietà privata, su questa proprietà privata si estendono i limiti dell’art.41 e 42 della costituzione una specie di super proprietà, come direbbe Carl Schmitt che si estende sui beni di interesse sociale, infatti l’art.41, così come stato stabilito da questa illuminante revisione dell’8 febbraio scorso, limita l’iniziativa economica privata, essa rimane libera ma, la distruzione o l’impermeabilizzazione del suolo si può fare a certi limiti. L’iniziativa privata è libera ma non può andare in contrasto con l’utilità sociale o svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all’ambiente. Allora ecco che i 2 aspetti, biocentrico e antropocentrico si rivelano anche nei limiti posta all’iniziativa economica privata, per cui l’utilizzo del suolo è un aspetto molto delicato perché in via di principio, al punto in cui siamo arrivati, il suolo dovrebbe mantenere la sua funzione propria e viene alla luce l’altro limite alla proprietà privata, questa volta non all’iniziativa d’impresa ma, all’esercizio di diritto di proprietà privata e il limite è quello dell’art. 42 comma 2 della costituzione, secondo il quale la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla Legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale e in virtù del fatto che nell’art.9 di parla anche di ambiente e del principio fondamentale in relazione a questo diritto fondamentale dell’art. in cui si regola la proprietà privata, il proprietario deve perseguire la funzione sociale, cioè quella che interessa la vita dell’uomo e bisogna tener presente che la vita dell’uomo si inserisce nella vita dell’ambiente e quindi bisogna aggiungere alla funzione sociale per un’aggiornata lettura della costituzione, la funzione ambientale. A questo punto rispondo alla domanda che mi è stata posta, può prevalere l’ambiente sul paesaggio? Nel quadro che ho descritto non c’è posto per 2 materie diverse, paesaggio e ambiente sono la stessa materia, ambiente significa biosfera, significa vita dell’universo e il paesaggio è l’aspetto visivo. Quindi tra paesaggio e ambiente non può esserci contraddizione e se vogliamo usare le energie rinnovabili dobbiamo farlo in modo che non danneggino quell’immensa ricchezza della vita umana, dell’antropocentrismo previsto nella costituzione che è il paesaggio bello, che è una grande ricchezza, e non può essere distrutto perché danneggerebbe la vita dell’uomo sul pianeta e siccome l’obiettivo principale che si pone la costituzione è la vita dell’uomo inserita nella vita universale, il diritto della vita è anche quello di mantenere uno stile agiato, libero e il più possibile compatibile con le esigenze dello spirito umano, il progresso materiale e spirituale della società e il bello fa parte di questi fini, quindi parlare di pannelli solari è sbagliato, bisogna trovare altri sistemi poiché sono contro la funzione ambientale del suolo e contro la funzione paesaggistica del suolo. Contro la funzione ambientale perché distruggono la vita del suolo che è premessa della vita vegetale, animale e umana e sono inoltre contrari al principio relazionale, quello estetico perché distruggono il patrimonio di bellezza del paesaggio. La stessa cosa vale per le pale eoliche che devono essere collocate in luoghi ove non c’è un paesaggio bello da preservare perché altrimenti se reca un danno alla vita umana, materiale e spirituale dell’uomo e molto si deve alla bellezza se l’uomo riesce a progredire sul piano dello spirito oltre che sul piano della materia”.

Alessandro Bianchi già ministro dei trasporti e direttore della ‘Scuola di Rigenerazione Urbana Unitelma Sapienza “Ringrazio tutti ma soprattutto il segretario generale Renato Narciso per affrontare un argomento di indubbio interesse e soprattutto molto attuale. Vorrei dare il mio contributo con un intervento dal titolo ‘La rigenerazione urbana, un nuovo modo di pensare la città’, bisogna ragionare sul consumo del suolo quando esce fuori dalle righe, da quando si è creata questa nuova situazione internazionale e con la crisi legata al gas russo, si parla insistentemente di energie da fonti rinnovabili, ma a questo punto la transizione ecologica andrà ripensata. Parlando di consumo del suolo, secondo l’Ispra, nel 2020 sono stati consumati 51,7 km quadrati di territorio per una media giornaliera di 15 ettari. In aumento dal 2015, la copertura artificiale del suolo rappresenta il 7,11% del territorio italiano contro una media europea del 4,2%. In Italia si è occupato molto più suolo di quanto avessimo realmente bisogno visto che all’urbanizzazione selvaggia non corrisponde un aumento demografico. Tutto ciò è avvenuto perché la politica urbanistica ha risposto all’interesse di 3 soggetti, la rendita fondiaria, la speculazione edilizia e il mondo finanziario, denominati anche l’oligopolio collusivo. L’occupazione di suolo porta inevitabilmente allo spreco energetico. Bisogna perciò puntare sulla rigenerazione urbana che è un intervento su un oggetto urbano che ha perso la sua funzione originaria, per es, una fabbrica, una caserma, un ospedale etc, al fine di conferirne una di genere diverso. Diversamente, il risanamento di un edificio piuttosto di una suola, equivale a una ristrutturazione, cioè non cambia la sua destinazione d’uso. Uno degli esempi eclatanti in Italia è il Lingotto di Torino che da fabbrica di auto è diventato centro commerciale o la centrale elettrica di Roma che è diventata museo.

Concludo dicendo che le fonti di informazione per quel che riguarda le strutture dismesse sono carenti e frammentare, per cui è necessario un censimento al dine di avere un chiaro quadro della situazione. C’è infine anche una confusione di idee poiché si confonde la rigenerazione urbana con altre pratiche, mi riferisco soprattutto al PNRR che ha stanziato una cifra importante nella rigenerazione urbana, 2,8 miliardi di euro, ma che poi vanno infine ad altre voci”.

Tullio Patassini commissione ambiente della Camera “Ringrazio L’Altritalia Ambiente per aver organizzato questo convegno trattante una tematica che assume un aspetto strategico in questa particolare situazione internazionale. La transizione ecologica deve avere criteri di sostenibilità ambientale, sostenibilità che diventa fondamentale in un Paese come l’Italia che ha una risorsa scarsa come il suolo. Per quanto riguarda il fotovoltaico, non è stato ideato nulla di meglio che installarli nei campi agricoli, magari vicino a cabine elettriche primarie o secondarie, questo è un modello che non può funzionare, tra l’altro questi impianti sono particolarmente incentivati, con risultati poi non all’altezza delle aspettative che gravano sulle bollette degli italiani per un totale di 12,5-13 miliardi di euro. Ora si sta intervenendo per stabilire le aree idonee e quelle non idonee, privilegiando i tetti, le installazioni in alto, e addirittura col decreto 199/21 stabilisce che quando si parla di aree idonee la procedura concessoria risulta essere notevolmente semplificata. Bisogna inoltre ridefinire il giusto rapporto con l’agricoltura visto che l’Ue prevedeva che i terreni potessero essere utilizzati non solo per l’agricoltura ma aperti anche ad altro, stavano addirittura lavorando sulla nuova PAC, politica agricola comune, che prevedeva un progressivo abbandono dei campi ma, la crisi alimentare, oltre a quella energetica, hanno di colpo riaperto gli occhi a tutti svegliandoli da quel folle sogno, visto che a causa della guerra vi è stato un crollo delle importazioni dall’Ucraina di grano tenero. Oggi ci sono dei paletti su l’agrivoltaico, altrimenti ogni campo coltivabile potrebbe diventare un campo di produzione elettrica, ecco perché abbiamo messo un limite del 10% complessivo per l’installazione degli impianti complessivi, sia a terra che su pali che su tetti. Bisogna dire anche che un troppo utilizzo di impianti che utilizzano fonti rinnovabili può comportare un aumento di CO2, visto che la CO2 non ha confini, è una questione globale visto che tali pannelli vengono prodotti in Paesi dell’estremo oriente che utilizzano energia prodotta con il carbone, quindi il saldo potrebbe essere anche negativo”.

Tullio Patassini commissione ambiente della Camera “Ringrazio L’Altritalia Ambiente per aver organizzato questo convegno trattante una tematica che assume un aspetto strategico in questa particolare situazione internazionale. La transizione ecologica deve avere criteri di sostenibilità ambientale, sostenibilità che diventa fondamentale in un Paese come l’Italia che ha una risorsa scarsa come il suolo. Per quanto riguarda il fotovoltaico, non è stato ideato nulla di meglio che installarli nei campi agricoli, magari vicino a cabine elettriche primarie o secondarie, questo è un modello che non può funzionare, tra l’altro questi impianti sono particolarmente incentivati, con risultati poi non all’altezza delle aspettative che gravano sulle bollette degli italiani per un totale di 12,5-13 miliardi di euro. Ora si sta intervenendo per stabilire le aree idonee e quelle non idonee, privilegiando i tetti, le installazioni in alto, e addirittura col decreto 199/21 stabilisce che quando si parla di aree idonee la procedura concessoria risulta essere notevolmente semplificata. Bisogna inoltre ridefinire il giusto rapporto con l’agricoltura visto che l’Ue prevedeva che i terreni potessero essere utilizzati non solo per l’agricoltura ma aperti anche ad altro, stavano addirittura lavorando sulla nuova PAC, politica agricola comune, che prevedeva un progressivo abbandono dei campi ma, la crisi alimentare, oltre a quella energetica, hanno di colpo riaperto gli occhi a tutti svegliandoli da quel folle sogno, visto che a causa della guerra vi è stato un crollo delle importazioni dall’Ucraina di grano tenero. Oggi ci sono dei paletti su l’agrivoltaico, altrimenti ogni campo coltivabile potrebbe diventare un campo di produzione elettrica, ecco perché abbiamo messo un limite del 10% complessivo per l’installazione degli impianti complessivi, sia a terra che su pali che su tetti. Bisogna dire anche che un troppo utilizzo di impianti che utilizzano fonti rinnovabili può comportare un aumento di CO2, visto che la CO2 non ha confini, è una questione globale visto che tali pannelli vengono prodotti in Paesi dell’estremo oriente che utilizzano energia prodotta con il carbone, quindi il saldo potrebbe essere anche negativo”.

L’onorevole Tullio Patassini durante il suo intervento alla sala del cenacolo

Assunta Baratta, docente in diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza di Unipegaso “Ci dobbiamo chiedere come mai ci sia tutto questo ‘favor’ nei confronti di impianti che deturpano il paesaggio ma tutelano l’ambiente, abbiamo innanzitutto un ‘favor’ a livello normativo, abbiamo incentivi, gli sgravi ma, soprattutto degli obblighi verso la Ue e obblighi nazionali come il PNRR che in futuro avrà il 37% dei fondi per la transizione ecologica. Oltre al ‘favor legislativo abbiamo anche il ‘favor’ da parte della giurisdizione, da parte di giudici chiamati a decidere su controversie inerenti alla loro installazione. C’è un procedimento a livello nazionale, conferenza Stato regioni per individuare aree idonee e non idonee ma restano esclusi gli enti territoriali, cioè i comuni che conoscono i loro territori e che vengono estromessi dall’iter decisionale e si sentono impotenti davanti a queste scelte, visto che i procedimenti sono semplificati, ancor di più dalla recente Legge dello scorso 1° marzo. Con un Consiglio di Stato che ha preso una posizione ben chiara, cioè la soprintendenza non avrà alcun potere per entrare nel merito della violazione del paesaggio e dell’ambiente ma dovrà solo verificare la conformità ai piani urbanistici e, si è spinta molto oltre, perché dal 2020 il Consiglio di Stato sta accogliendo questa posizione nella quale sostiene che le fonti di energia rinnovabili sono un bene di pubblica utilità ed esse stesse servono per tutelare il paesaggio, una posizione non sempre condivisibile poiché non è pensabile che tali impianti possano tutelare il paesaggio. Ovviamente non potevano specificare l’ambiente visto che ancora non era stato inserito come valore sociale da proteggere costituzionalmente quindi, finora si sono limitati a richiamare solo il paesaggio. Una posizione molto debole che non può essere sostenuta anche alla luce proprio nell’inserimento nella nostra costituzione dell’ambiente. Va fatta oggi una doppia valutazione, di idoneità sia per l’ambiente come valore sia per il paesaggio salvo poi ‘pesare’ questi 2 interessi. Concludo augurandomi che i politici vi sia l’emanazione di una Legge in tal senso in tempi brevi, poiché la legislazione è carente e lacunosa sull’argomento e proprio per questo vi sono tali posizioni da parte del Consiglio di Stato. Se si vuol davvero puntare al risparmio del consumo del suolo e della rigenerazione urbana, bisogna innanzitutto puntare al risparmio energetico ma soprattutto va fatta una valutazione sull’impatto territoriale che avranno questi impianti, uno studio scientifico soprattutto per quanto riguarda il futuro”.

La professoressa Assunta Baratta

Giacomo Di Thiene, presidente ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane “Rappresento un Ente morale nato nel 1977 con lo scopo di favorire la conservazione del patrimonio storico, culturale e artistico privato. Si tratta quindi di beni soggetti a vincolo storico che la costituzione definisce patrimonio della nazione. E lo definisce lo stesso art 9 della Costituzione in cui si parla di tutela del paesaggio, della biodiversità e dell’ambiente. Il 34% delle cantine vitivinicole italiane è inserito in una dimora storica, oltre il 30% di questi beni si trova al di fuori delle aree urbane, il 54% al di sotto di comuni di 20mila abitanti di cui il 28 in comuni al di sotto delle 5mila unità, territori in cui le dimore storiche rappresentano la principale fonte di attrazione. I beni culturali privati in Italia sono stimati sulle 37mila unità rappresentanti il 17% del totale. Alcuni di essi sono anche beni dell’Unesco. Le dimore storiche sono presidio dei territori e di sostenibilità ambientale poiché il loro recupero implica il contenimento al consumo di suolo, e con esse inserisco anche i borghi storici, a cui esse spesso afferiscono, ma significa anche sostenibilità a livello sociale, perché dimore storiche sono parte fondamentale della vita dei borghi, favoriscono il rilancio di territori fondati anche sull’agricoltura e sostenibili a livello economico in quanto sono fonte di attrattiva turistica, consentono di tramandare mestieri artigiani, le prerogative enogastronomiche che caratterizzano la peculiarità dei luoghi, in poche parole l’identità del territorio. Il sistema delle dimore storiche private aperte al pubblico sono 2200 e nel 2019 hanno ospitato 45 milioni di visitatori, i musei 2500 per 49 milioni di visitatori. Un potenziale di crescita di ricchezza di quei territori di cui si parla oggi. Attraverso il recupero di antichi borghi si può arrivare al recupero di quei valori sociali. Natura beni culturali e paesaggio non sono valori ripetibili e non sono valori per sempre”.

Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane

In collegamento da Genova interviene successivamente Vittorio Sgarbi, membro della commissione cultura scienza e istruzione nonché sindaco Sutri (VT) “Il tema è particolarmente caldo perché siamo di fronte al problema dell’approvvigionamento energetico e questo può animare una serie di reazioni per trovare energia in Italia, che si può trovare in Basilicata, nel Canale di Sicilia, attraverso una serie di operazioni circoscritte che certamente legate a ‘traumi’ ma, nessun trauma è più grave di quello che minaccia la Tuscia, una terra mirabilmente integra, traumi che hanno distrutto e cancellato una parte del Salento, tutta la parte della Capitanata e del foggiano, gran parte della Sicilia a fronte di scarsa produzione energetica. La diffusione dell’eolico e del fotovoltaico è avvenuta in regioni afflitte dalla criminalità organizzata, non a caso il 92% della diffusione di tali energie rinnovabili è proprio lì, le quali hanno perduto una delle prerogative più straordinarie dell’Italia che è la qualità paesaggio. Avendo insistito su ciò più di 20 anni, avendo avuto pochi alleati su posizioni che avevo già preso nel millennio scorso, cioè negli anni 90, quando cominciava la devastazione che ha investito le regioni di cui sopra, ne ho parlato di recente con il ministro Cingolani del MITE (ministero della transizione ecologica), il quale mentre si proietta verso gli anni ’40 del primo secolo del terzo millennio, verso il nucleare di nuova generazione, non quello che abbiamo combattuto, mi ha detto che anche lui è assolutamente convinto della pressoché irrilevanza della energia prodotta dal fotovoltaico e dall’eolico. Questo mi ha molto rassicurato perché se continuiamo a cancellare paesaggio, quindi a consumare non il territorio ma, distruggere una prerogativa fondamentale che appartiene ai valori fondamentali, non ai valori estetici e il paesaggio italiano è quello da cui deriva il ‘Gran Tour’ che faceva dire a Goethe ‘l’Italia è il Paese dove crescono i limoni’, che oggi dove lui arrivava affermandolo, cioè sul lago di Garda, vi sono 10 pale eoliche che storpiano il paesaggio al confine con il Trentino, ed è forse il punto più a nord dove questi orrori criminali sono stati installati. Adesso la regione toscana in maniera grottesca minaccia anche di metterli sull’appennino tosco-romagnolo, a danno della Romagna, perché verranno installati contro il parere della soprintendenza dei comuni romagnoli dell’area toscana che è quella del paesaggio di Petrarca e di Dante, c’è questa specie di ignoranza totale che riduce a privi di ogni aurea i luoghi sublimi per esempio come quello di Palermo, ove si contano 800 pale eoliche di cui la metà sono ferme. Di fronte a questa catastrofe che è prevalentemente meridionale ma che vuol minacciare anche il centro Italia, è evidente che noi dobbiamo contemperare la necessità di energia con una soluzione che non sia distruttiva ed è per questo che mi sembra che da qualche parte sia arrivato il segnale che non possiamo cancellare in Veneto, in Emilia Romagna, in Toscana, i campi coltivati, l’attività agricola, su cui l’Europa ha dato pochissimi contributi, in virtù degli incentivi con gli eco risarcimenti per trasformare un campo di coltivazione agricola in un campo fotovoltaico, e allora, cosa che io dico da decenni, noi abbiamo un dato certo che è la distruzione dell’architettura e dell’edilizia italiana nell’arco degli ultimi 70 anni. Noi abbiamo 25 milioni di edifici costruiti tra il 7° secolo AC e il 1959, di cui 13 milioni sono stati costruiti tal 1959 a oggi. Su quell’edilizia inguardabile, fatta di condomini e grattacieli, dovendo accettare l’utilità del fotovoltaico, potremmo metterlo su tutti i tetti dei 13 milioni di edifici che sono diventati, insieme ai capannoni delle regioni suddette, la devastazione del paesaggio italiano, senza continuare a farlo nei campi agricoli dove la natura si esprime come nella meravigliosa Tuscia e sono ragione di attrazione, perché nulla è più bello di un’area integra, e questo vale tanto per la Sicilia quanto per esempio della Gallura. Ricordo quando il presidente della regione Sardegna dell’epoca, Soru, venuto con me sull’isola della Maddalena dove c’era la proprietà di Giulia Maria Crespi che aveva costruito solo piccole casupole in legno, ha capito che doveva porre un vincolo per impedire le costruzioni a 2 chilometri dalle coste e anche lì sono arrivate purtroppo a un certo punto le torri eoliche che hanno cancellato l’integrità di quel paesaggio. È evidente che da un lato dobbiamo cercare energia, da un lato cercarla nel modo più efficientistico, e dall’altra parte salvare l’integrità di quei paesaggi pensando di collocare il fotovoltaico sui tetti degli edifici costruiti negli ultimi 70 anni. Questo mi sembra che andrebbe prescritto come una regola. È assurdo pensare come sta succedendo nell’area di Salemi, in Sicilia, di distruggere campi di viti e di ulivi per installare il fotovoltaico, vuol dire cancellare il paesaggio per sempre. Quindi mi sembra che il tema che voi avete dato a questo convegno ci richiami alla necessità e urgenza a un dialogo con il ministro Cingolani e che sia evidente come la soluzione di diffonderli in tal modo sia insostenibile. Adesso poi stanno proponendo i parchi eolici offshore galleggianti, su cui poi si può fare una valutazione ove siano così lontani da non diventare così di grave impatto visivo per chi arriva in quei luoghi ma, è evidente che andare in un golfo in Calabria o andare a Sepino in Molise e vedere questi luoghi meravigliosi violentati dall’eolico, significa non aver capito che l’Italia ha una delle sue ragioni fondamentali di turismo, della bellezza della natura e del paesaggio per cui dobbiamo impedire che tutto quello che è coltivazione agricola sia sostituito dalla coltivazione fotovoltaica. Andare in giro per l’Italia e constatare gli sfregi al paesaggio come per esempio a Foggia o nella vicina Candela, vede una catastrofe di cui chiunque ha ragione di indignarsi e ritenere che la trattativa Stato mafia sia stata questa, cioè di fronte a una mafia emergente, che come ha dichiarato Toto Riina in un’intercettazione, ha trovato nel fotovoltaico e nell’eolico, i suoi affari, lo Stato ha trovato un accordo, ha dato autorizzazioni, ha legittimato e alla fine ha contribuito, come alla fine sta capitando in maniera intollerabile sull’appennino tosco emiliano, che quella porzione di paesaggio sia sacrificata e cancellata. Ecco io credo che il paesaggio italiano, deturpato da edilizia selvaggia degli ultimi 70 anni, non debba sopportare un’ulteriore violenza ai campi coltivati e alle aree agricole e prendere vantaggio dallo svantaggio, prendere da queste superfici infinite rappresentate dai 13 milioni di edifici i supporti su cui appoggiare i pannelli fotovoltaici. Sarebbero la soluzione naturale mentre nei campi coltivati sarebbero dei mostri che andrebbero a cancellare tutta la produzione agricola, mettendo pannelli costruiti in Cina che farebbero la fortuna in Italia di quei pochi che faranno speculazione su questo tipo di produzione di energia. Questo io lo penso da sempre, sono passati più di 20 anni, la mia battaglia è sempre stata di sconfitte ma l’idea che oggi si possa riflettere, mi è parso di capire anche il ministro Cingolani, su questa alternativa, volendo accettare anche questo tipo di soluzione sia un’ipotesi che salvaguarda la dignità di terreni, di paesaggi, e di luoghi in Toscana, in Umbria, ne Le Marche, dove fino ad oggi la percentuale di pannelli fotovoltaici e torri eoliche è ancora bassa, il 92% degli impianti è nelle 4 regioni meridionali afflitte dalla criminalità organizzata. Vorrei suggerire tale soluzione proprio in nome di una tutela dei valori dell’art 9 della Costituzione”.

Marco Castelnuovo, professore di scienze e membro del comitato scientifico de L’Altritalia Ambiente “Da ambientalista e membro del comitato scientifico de L’Altritalia Ambiente, non posso che sposare la tesi dei pannelli collocati su tetti. Il consumo di suolo è stato esponenziale negli ultimi anni. Sono in atto politiche nazionali che tengono in scarsa considerazione l’impatto ambientale e no considerano il consumo del suolo in termini generali che già con la Legge n. 132 del 2006 sarebbe dovuto essere limitato mentre invece è accaduto l’incontrario. L’Ispra ha calcolato che il suo consumo non ha potuto garantire a partire dal 2012 la produzione di 4milioni 150mila quintali di prodotti agricoli. Inoltre l’impermeabilizzazione dei terreni ha permesso a 360milioni di metri cubi di acqua piovana di scivolare su questo terreno e rendere certe zone pericolose dal punto di vista idrogeologico. La mancata infiltrazione di quest’acqua e il mancato stoccaggio di 3 milioni di carbonio, mancato perché è mancata la copertura vegetale, sono i problemi che ci troviamo ad affrontare e la mancata importazione di grano dall’Ucraina e i 5170 ettari di suolo sottratti all’agricoltura solo nel 2020, che avrebbe potuto garantire al Paese 25 milioni di chili di grano, sembra ad oggi inaccettabile. Il costo complessivo calcolato dall’Ispra che l’Italia potrebbe pagare in termini di perdita di servizi ecosistemici, che sono quei servizi che la natura offre all’essere umano, sono calcolati intorno ai 99 miliardi di euro entro il 2030, quindi noi andremo a pagare nel futuro questa cifra enorme. In termini di rigenerazione del terreno invece, bisogna considerare che nei primi 3 cm di terreno abbiamo i microbioti che trasformano sostanzialmente la sostanza organica, nei 50 cm successivi abbiamo le popolazioni microbiche che sono responsabili della trasformazione dell’humus per quelle che sono le sostanze assimilabili dalle piante, cioè il nutrimento necessario ad esse, prendendo ad esempio un ipotetico ettaro di terreno, dal momento in cui viene rimossa la parte impermeabilizzante, cioè dal momento in cui si decide di rimuovere i pannelli fotovoltaici, e bonificando questo ettaro, i tempi per ritornare alla produzione agricola, sono dai 3 ai 10 anni. Attualmente sono 160mila gli ettari inquinati che devono essere bonificati nel Paese di cui il 65% in aree pubbliche e all’interno di questi siti 3800 ettari saranno bonificati dall’Eni entro il 2050, cioè ben oltra l’agenda del 2030. L’alternativa dunque non può che essere fotovoltaico sui tetti e minieolico, non certo torri gigantesche che deturpano il paesaggio”.

Marco Castelnuovo, professore di scienze e membro del comitato scientifico de L’Altritalia Ambiente “Da ambientalista e membro del comitato scientifico de L’Altritalia Ambiente, non posso che sposare la tesi dei pannelli collocati su tetti. Il consumo di suolo è stato esponenziale negli ultimi anni. Sono in atto politiche nazionali che tengono in scarsa considerazione l’impatto ambientale e no considerano il consumo del suolo in termini generali che già con la Legge n. 132 del 2006 sarebbe dovuto essere limitato mentre invece è accaduto l’incontrario. L’Ispra ha calcolato che il suo consumo non ha potuto garantire a partire dal 2012 la produzione di 4milioni 150mila quintali di prodotti agricoli. Inoltre l’impermeabilizzazione dei terreni ha permesso a 360milioni di metri cubi di acqua piovana di scivolare su questo terreno e rendere certe zone pericolose dal punto di vista idrogeologico. La mancata infiltrazione di quest’acqua e il mancato stoccaggio di 3 milioni di carbonio, mancato perché è mancata la copertura vegetale, sono i problemi che ci troviamo ad affrontare e la mancata importazione di grano dall’Ucraina e i 5170 ettari di suolo sottratti all’agricoltura solo nel 2020, che avrebbe potuto garantire al Paese 25 milioni di chili di grano, sembra ad oggi inaccettabile. Il costo complessivo calcolato dall’Ispra che l’Italia potrebbe pagare in termini di perdita di servizi ecosistemici, che sono quei servizi che la natura offre all’essere umano, sono calcolati intorno ai 99 miliardi di euro entro il 2030, quindi noi andremo a pagare nel futuro questa cifra enorme. In termini di rigenerazione del terreno invece, bisogna considerare che nei primi 3 cm di terreno abbiamo i microbioti che trasformano sostanzialmente la sostanza organica, nei 50 cm successivi abbiamo le popolazioni microbiche che sono responsabili della trasformazione dell’humus per quelle che sono le sostanze assimilabili dalle piante, cioè il nutrimento necessario ad esse, prendendo ad esempio un ipotetico ettaro di terreno, dal momento in cui viene rimossa la parte impermeabilizzante, cioè dal momento in cui si decide di rimuovere i pannelli fotovoltaici, e bonificando questo ettaro, i tempi per ritornare alla produzione agricola, sono dai 3 ai 10 anni. Attualmente sono 160mila gli ettari inquinati che devono essere bonificati nel Paese di cui il 65% in aree pubbliche e all’interno di questi siti 3800 ettari saranno bonificati dall’Eni entro il 2050, cioè ben oltra l’agenda del 2030. L’alternativa dunque non può che essere fotovoltaico sui tetti e minieolico, non certo torri gigantesche che deturpano il paesaggio”.

Il professor Marco Castelnuovo, del comitato scientifico de L’Altritalia Ambiente

Federica Matteoli, Project manager della divisione Ambiente e cambiamenti climatici della FAO “C’è una tendenza nel nostro Paese a identificare un’univoca via alla risposta come se quella specifica risposta fosse la panacea a tutte le problematiche legate all’ambiente. Si ha quindi questa tendenza a concentrarsi in modo univoco per rispondere alle problematiche ambientali. In realtà la risposta univoca non esiste e questo convegno ci da la possibilità di affrontare l’argomento da più punti di vista, politico, giuridico, ambientale e tecnico. La risposta deve venire dall’analisi delle situazioni territoriali, siano esse nazionali, regionali o anche comunali, ma che è anche importante di far partire le strategie delle politiche ambientali da questa analisi. Nel caso specifico dell’Italia, abbiamo delle peculiarità paesaggistiche, culturali e gastronomiche uniche al mondo, ragion per cui la vacanza di un turista è subordinata anche alla peculiarità del nostro cibo. Bisogna far fronte a 3 argomenti principali quando si parla di ambiente: 1) La produttività in agricoltura naturalmente, che deve essere sostenibile, in cibo deve essere prodotto senza distruggere le risorse naturali della terra; 2) Bisogna adattarsi ai cambiamenti climatici 3) Ridurre l’emissione dei gas serra. Nel 2014 fu firmato un protocollo d’intesa tra la FAO e l’allora Ministero dell’Ambiente per cercare di capire come produrre cibo in maniera sostenibile, sono state fatte pubblicazioni, ricerche e si è lavorato in 2 paesi, Equador e Botswana, e si è analizzato gli errori commessi in quei luoghi. La sostenibilità non va affrontata solo nella produzione ma in toto, nei trasporti, nella trasformazione, nella conservazione. E qui come esempio viene anche incluso l’utilizzo di energia rinnovabile nei processi della filiera. La FAO in Guinea Bissau ha installato celle solari per alimentare dei frigo. È fondamentale investire in ricerca per mettere a punto tali procedure produttive, e l’esperienza dei nostri amici biologi è fondamentale. È improponibile che le menti migliori vadano a lavorare all’estero, perché la ricerca e la tecnologia ci aiutano a capire come affrontare e risolvere le questioni ambientali. Si tano prendendo decisioni come quelle di non installare fotovoltaico a terra e l’Italia sembra sulla buona strada di non applicare soluzioni semplicistiche e univoche”.

Ingegnere Michele Munafò – membro dell’ISPRA “Il consumo del suolo è concentrato in alcune specifiche aree, negli ultimi anni è aumentato, soprattutto in alcune aree particolari, come la fascia costiera, che è già ampiamente artificializzata e su cui si continua a costruire, avviene all’interno di aree a pericolosità idraulica, da frane, anche, limitatamente all’interno di aree protette, anche all’interno delle nostre città.

E tutto ciò non è nemmeno giustificato dalla pressione demografica, per ogni abitante che perdiamo abbiamo 295 metri quadri di suolo consumato in più, un controsenso.

Si giustifica tutto sul fotovoltaico a terra, ma quello che ci spaventa di più è che questo fenomeno, dopo un boom iniziale e un successivo rallentamento, è oggi in forte crescita. I dati del 2020 parlano di 200 ettari sfruttati per il fotovoltaico e le stime dicono che potremmo arrivare a 20000 o 40000 ettari fino al 2030, mentre si stima che le superfici utilizzabili in alto potrebbero ospitare il doppio delle esigenze nazionali in termini di potenza”.

Giulia Caneva, biologa del CNBA “Bisogna distinguere consumo assoluto del suolo dalla degradazione, come tante sfumature tra il bianco e nero che vanno sottolineate. Negli ultimi millenni l’uomo ha sempre sfruttato il suolo ma non c’era un degrado che invece è un fatto recente. Ora vorrei sottolineare il ruolo del biologo, che ha sicuramente una potenzialità con i suoi studi che comprende bene le cause e le dinamiche di certi fenomeni, quello che fa il biologo e cosa sfugge spesso a chi non ha competenze biologiche, noi guardiamo al cosiddetto ‘green’ parola molto abusata che guardiamo con un occhio critico, non pensiamo che tutto quello che viene piantato sia cosa buona. Guardiamo alle specie invasive, cole l’ailanto che cresce in fretta e fa verde ma stiamo piantando una bomba ecologica con i semi che produce, con il rischio di eradicazione e crea squilibri ambientali enormi, eppure viene ampiamente promossa come bell’esempio di parco archeologico.

L’immaginario collettivo viene colpito dal verde ma non dalla sua qualità. Il biologo quindi oltre a studiare e analizzare propone anche gli interventi da effettuare che, possono essere di mitigazione di certe attività, o di correttivi o di vincoli di certe attività perché c’è una priorità in certi interventi. Concludo dicendo che giustamente si è detto che il fotovoltaico va messo sui tetti delle abitazioni ma, anche questo tipo di attività va calibrata perché pensiamo all’isola di calore che genererebbe un’eccessiva concentrazione in certi contesti, ecco allora che entra in gioco il biologo che studia i cosiddetti tetti verdi, integrabili con il fotovoltaico che mitigano gli interventi che vanno fatti. Ogni intervento può quindi essere pensato in maniera più efficace, perché noi non siamo le persone che dicono ‘NO’, ma siamo persone che mettono sulla bilancia degli elementi che vanno studiati e calibrati per trovare le soluzioni più adatte alle problematiche”.

La biologa Giulia Caneva del CNBA

Paolo Pileri docente di pianificazione e progettazione urbanistica del politecnico di Milano “Il suolo, è bene sia chiaro a tutti (io lo scriverei proprio all’ingresso della Camera dei Deputati), non è una superficie ma uno spessore, uno spessore pieno di vita ed è quello spessore che ci tiene in vita ma è un concetto che spesso sfugge. Io mi sono concentrato su 3 questioni, nei piccoli comuni il consumo di suolo è maggiore che in quelli grandi, quindi questa favola che ‘piccolo è bello’ e che i piccoli comuni siano più attenti e più virtuosi, non è sempre vero.

Grafico 1

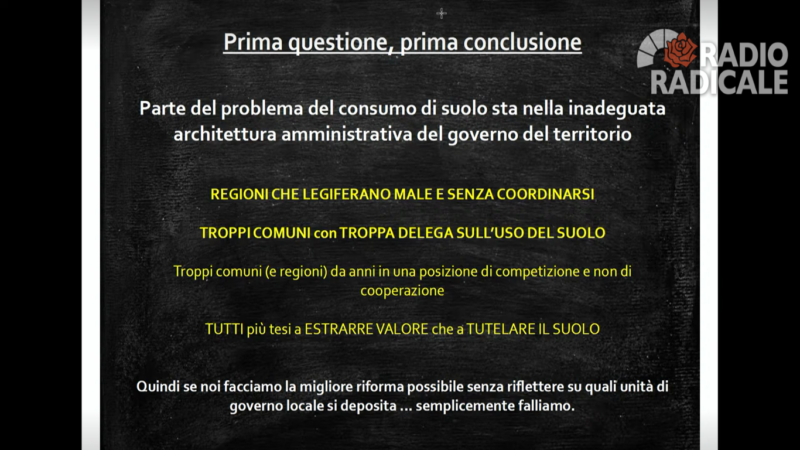

Vedendo il grafico 1 si capisce come la mancata legiferazione ha portato le regioni a legiferare in tema di suolo e di consumo del suolo, all’interno del cestino dell’urbanistica, in modo scoordinato e asincrono. Noi oggi abbiamo 7 definizioni di suolo diverse, 13 definizioni che non esistono e 7 modo di calcolare il consumo di suolo nelle 7 regioni. Ed è quello che conta, non quello che noi scientificamente diciamo nelle università. E questo è un pasticcio, e questo ci fa capire che il processo politico non è interessato al suolo ma è interessato che un certo tipo di urbanistica possa andare avanti indisturbata. E il fatto che il parlamento non sia mai arrivato mai a produrre una norma contro il consumo di suolo, è gravissimo. Non esiste programmazione e prima si varano i provvedimenti e poi si fanno gli aggiustamenti. Inizialmente l’Italia si era impegnata a installare una certa potenza sul suolo, poi sono emersi i problemi connessi a tali installazioni e recentemente è stato varato un decreto che ne limita la posa a terra. Lavorare così è inconcepibile. Si legifera senza avere prima un quadro scientifico chiaro. La FAO nel suo rapporto intitolato ‘Soil biodiversity’, afferma che una delle peggiori minacce al suolo è l’ignoranza tale concetto è ribadito dall’agenzia Ue per l’ambiente che sottolinea quanto siano vitali i primi 30 cm di suolo. Vi sono troppi comuni con troppe responsabilità sbagliate, essi non possono farsi carico di contenere il consumo di suolo quando l’uso del suolo consente loro di arricchire le proprie casse, sarebbe come chiedere al lupo di tutelare l’agnello. Il nostro meccanismo giuridico è sbagliato, di fronte alle sfide ambientali, si continua ad appoggiare qualsiasi sfida gigantesca, che sia il PNRR o altro sulla medesima architettura amministrativa. Non è possibile pensare che 8mila comuni d’Italia si intestino la transizione ecologica. In questo momento assistiamo alle pressioni che subiscono i sindaci e i proprietari terrieri da parte di chi vuole comprare le terre per installare il fotovoltaico, in questa frammentazione amministrativa, in questa architettura completamente spappolata, è molto più facile applicare il ‘Divide et impera’.

Grafico 2

Le sfide ecologiche lasciate poi allo sbriciolamento locale, non funzionano. Lo ha detto la Francia che ha tolto la delega all’uso del suolo ai comuni al di sotto dei 15mila abitanti, il Belgio, la Germania, la cui decisione sull’uso del suolo è delegato all’agenzia ambientale. In questo caso in Italia lo dovrebbe fare l’Ispra, l’ingegner Munafò magari, ma immaginate i sindaci e i parlamentari il casino che farebbero? I comuni oggi sono più propensi ad estrarre valore dal suolo che a tutelarlo. Basti pensare ai ricavi ottenuti dall’IMU, in quest’ottica non gliene importa molto dei biologi ambientali. Ci sono altre 2 questioni che brevemente illustro: 1) la logistica che è una iattura, una specie di astronave che ogni volta che atterra consuma almeno 10 ettari di suolo e tutto ciò è lasciato esclusivamente alla decisione dei comuni. Anche qui c’è un conflitto di interessi, l’IMU rende ai comuni e a loro cosa volete che gliene importi dei biologi ambientali? Non esiste un piano nazionale per capire dove mettere la logistica, si lascia tutto al mercato che notoriamente non ha le mani trasparenti. Nel sud della Lombardia per esempio dei capannoni industriali sono stati costruiti a ridosso della via Francigena, altro che tutela del patrimonio. Altri Paesi hanno costruito tantissime potenzialità turistiche sostenibili per piccoli e medi comuni, noi ci abbiamo messo capannoni, e questo è successo negli ultimi 5-10 anni. Alla fine c’è la terza questione che è stata ampiamente detta, i pannelli fotovoltaici, voglio solo far notare come il PNRR è uscito con una proposta incredibile non decifrata da nessuno. Ha detto di voler installare 15 GW di fotovoltaico, velocemente facendo un apposito decreto ove non sono previste le valutazioni di impatto ambientale che è una cosa gravissima. Un piano di transizione ecologica non prevede le valutazioni di impatto ambientale, una cosa assurda che alla fine è passata. 15 GW corrispondono a 18mila ettari di terreno, e quel decreto ove si parlava del 10% massimo di terreno agricolo adibito a fotovoltaico è pieno di ambiguità, quindi si parla del 10% del territorio agricolo, non del 10% del territorio dell’intera azienda che sono occupati da capannoni etc. Piuttosto che di transizione ecologica, sembrerebbe una transizione energetica fatta pure maluccio. Concordo quindi con le preoccupazioni di Paolo Maddalena, di Sgarbi, e anche tutta questa partita è lasciata alla mercé dei comuni, che sono disperati perché non hanno tecnici. Perché mancano professionisti pubblici, che fanno l’interesse pubblico. Non abbiamo ingegneri ambientali, biologi ambientali o gli ecologi che lavorano per il pubblico, eppure sono loro a decidere. Capite il paradosso? Nel 70% dei comuni italiani che sono al di sotto dei 5mila abitanti, i tecnici sono suddivisi per più comuni. La questione della transizione ecologica si schianta perché non ha degli interlocutori preparati sul territorio. Bisogna forzare la dimensione sistemica, bisogna forzare la dimensione di collaborazione tra i vari professionisti e ridare dignità al settore pubblico, questo però non è previsto dal PNRR, è prevista l’assunzione di 1700-1800 persone su 8mila comuni, come se volessi fare la pasta fatta in casa senza la farina. Mi permetto di mostrarvi il mio libro dal titolo ‘L’Intelligenza del suolo’, il suolo non è un supporto ma una risorsa vitale e non è resiliente, impiega 500 anni per formare 2,5 cm”.

L’ingegner Paolo Pileri del politecnico di Milano e autore del libro “L’Intelligenza del Suolo”

Gianmarco Paris, biologo del CNBA “Ribadisco il problema posto dall’ingegner Pileri, non esistendo una Legge nazionale sul consumo di suolo, le Regioni fanno a modo loro. Un esempio, la Regione Lombardia da una sua definizione al consumo di suolo, che è dato dalla somma delle superfici urbanizzate più quelle urbanizzabili, cosa molto differente invece di quella che misura Ispra. Si hanno dunque paradossi come quello fatto a campione sul comune di Monza ove Ispra e la Regione Lombardia portano a differenti valori stimati perché diverse definizioni semantiche di consumo di suolo portano a diversi valori stimati di esso. Occorre non solo una Legge nazionale ma anche una normativa che definisca precisamente i parametri di misura”.

Il biologo del CNBA Gianmarco Paris

Vera Boerger, FAO – Senior Land and Water Officer, Head of the Integrated Land Unit, Land and Water Division (NSL) “Si è parlato della situazione a livello italiano, vorrei invece di affrontarla a livello mondiale. Non è molto differente ma è differente il modo in cui la gestiamo e l’affrontiamo, la crescente richiesta di cibo, edilizia e infrastrutture sta ponendo una forte pressione sulle risorse idriche e del suolo, le infrastrutture sono molto diverse e hanno un diverso impatto sui 3,2 miliardi di abitanti nel mondo. La FAO ha stimato che entro il 2050 sarà necessaria una produzione di cibo superiore del 50% rispetto a quella attuale. E purtroppo anche il problema della malnutrizione che sembrava volgersi al meglio alla fine dello scorso secolo, adesso sta peggiorando notevolmente. Si stima che ci siano 80 milioni di persone denutrite e malnutrite. E allo stesso momento stiamo affrontando il problema dell’obesità e dello spreco del cibo, per riuscire ad affrontare al meglio la situazione abbiamo bisogno di informazioni perciò la FAO ha redatto un rapporto in tal senso nel 2011. Dieci anni dopo sarà lanciato il nuovo report del 2021 per aggiornare la situazione, lo scopo è quello di mostrare la situazione della biodiversità dopo 10 anni. Lasciatemi parlare un attimo dello status del territorio e l’uso da parte dell’uomo non ha raggiunto ancora il picco ma sta causando fortissimi danni. Si usano 4milioni 750mila ettari per le coltivazioni e l’area dedicata all’agricoltura è aumentata di 128milioni di ettari dal 2000 mentre il territorio irrigato è aumentato di 53 milioni di ettari quindi questo significa che abbiamo più terra irrigata e quindi maggior impatto negativo come utilizzo idrico la crescita rapida delle aree urbane ha spostato le aree agricole, con l’intensificazione dell’agricoltura vi è un aumento del degrado del suolo poiché vengono a diminuire i nutrienti e un aumento della salinità.

C’è una diminuzione pro capite di acqua potabile. I grandi proprietari terrieri stanno prendendo le terre migliori mentre i piccoli proprietari le terre meno produttive e con minore disponibilità di acqua. L’84% delle fattorie sono più piccole di 2 ettari e occupano il 12 % del suolo. Quindi le tensioni crescenti tra il bisogno di aumentare produzione agricola ed energetica ed il continuo declino nella biodiversità e nei meccanismi dell’ecosistema soprattutto nelle aree dell’Africa subsahariana, nel sud est asiatico, medio oriente e sud America. Dobbiamo assolutamente proteggere le nostre risorse, è importante capire che dobbiamo creare una sinergia, dobbiamo cercare di unire le risorse idriche e del suolo e considerarlo in un unico sistema da gestire in modo univoco e se vogliamo mantenere questo equilibrio nell’ecosistema è importante gestire al meglio tutte le risorse.

È importante anche la ‘governance’ che deve essere sostenibile, e deve essere anche più flessibile e più inclusiva e più efficace. Dobbiamo pensare al paesaggio in generale, e quando facciamo una valutazione paesaggistica dobbiamo includere anche tutte le questioni politiche, economiche e sociali, bisogna valutare tutte queste questioni quando si pianifica l’uso del territorio. Ci sono diverse innovazioni tecnologiche e manageriali che possono essere utilizzate per accelerare questa trasformazione, ma abbiamo bisogno di dati per una gestione sostenibile del territorio. Per ripristinare il suolo abbiamo bisogno di investimenti. Non c’è una soluzione unica a questo problema, ma c’è un pacchetto di soluzioni che devono essere integrate tra di loro e vanno adattate alla situazione locale ma anche a livello nazionale”.

Carlo Scoccianti ecologo del CNBA “ Il mio intervento analizzerà le conseguenze del consumo di suolo sulla fauna, quando c’è la degradazione del suolo vi è di conseguenza anche lo sconvolgimento delle popolazioni faunistiche. La fauna fa parte del nostro paesaggio, un cielo senza uccelli non è un paesaggio che rientra nella nostra cultura. Il suolo è un ecosistema vivente e lo trattiamo invece come una superficie. Auspichiamo una legge sul consumo del suolo che comprenda tutti i suoi vari aspetti, non solo quello più prettamente fisico, quindi anche i temi faunistici dovrebbero rientrarci, se non altro come indicatori di quello che accade”.

L’ecologo del CNBA Carlo Scoccianti

Hanno moderato la discussione Virginia Lozito del TG1 e Giovanni Mattias, assessore all’ambiente del comune di Pomezia.